Die Tuchmacher waren spezialisierte Weber,

die ausschließlich feine gewalkte und geraute Wollgewebe, sogenannte Tuche, herstellten

– mancherorts war deshalb (neben diversen anderen) auch die Bezeichnung Wollweber gebräuchlich.

Wer kennt heutzutage wohl noch den Tuchmacher?

Dabei gab es früher deren so viele, besonders in den Städten.

„Der Tuchmacher verarbeitet gesponnene Schafwolle, welche vorher geschlagen, gewaschen, gekämmet und kartetschet sey muß, ehe sie zum Spinnen geschickt ist. Er macht die eigentlichen oder vollkommenen Tücher, die allein aus Schaffwollengarn, ohne andern Zusatz, gewebet werden.“

(aus: J. S. Stoy: Bilder-Akademie für die Jugend – Nürnberg, 1784)

„Die Tucher (Tuchmacher), niederrheinisch Draver (vom vlamisch-franz. Drapier, auch Drapenier) oder niederdeutsch Lakenmacher (auch Lakenmakere, Lakenberedere, Lakenbereiter) fertigten wollene Tuche an und gehörten bald zu den geschätztesten und einflußreichsten Gewerken.

Bezeichnete das Wort ‚Laken‘ auch das große Gewebestück im allgemeinen,

so verstand man darunter in Niederdeutschland auch den Wollstoff selbst

– erst Ende des 16. Jahrhunderts wird Laken für Leinen gebräuchlicher.“

(aus: Erwin Volkmann: Alte Gewerbe und Gewerbegassen – Gebrüder Memminger Verlag, Würzburg 1921)

Berufsbezeichnungen

Tuchmacher, Tuchmacherin, Tuchweber, Tuchhersteller, Tucher – Wollweber, Wollner, Wullner, Wüllner

sowie

Draver, Grautücher, Kalander, Lakenberedere, Lakenbereiter, Lakenmacher, Lakenmakere, Manger, Zauer

in anderen Sprachen

| Albanisch: | … |

| Dänisch: | … |

| Englisch: | cloth-maker, cloth manufacturer, cloth-weaver, clothier |

| Esperanto: | … |

| Finnisch: | … |

| Französisch: | drapier, drapenier, fabricant de tissu |

| Griechisch: | … |

| Isländisch: | … |

| Italienisch: | produttore di tessuti |

| Latein: | lanifex |

| Niederländisch: | … |

| Norwegisch: | … |

| Polnisch: | sukiennik |

| Portugiesisch: | … |

| Rumänisch: | … |

| Russisch: | cуконный изготовитель |

| Schwedisch: | Klädare |

| Slowakisch: | obchodník s textilom |

| Slowenisch: | krpo oblikovalci |

| Spanisch: | tejedor de paño |

| Tschechisch: | … |

| Türkisch: | … |

| Ungarisch: | … |

Berufsfamilie: Textilbranche

Spezialisierungen: Salunenmacher, Tuchscherer, Wollkämmer, Wollschläger, Zeugmacher

verwandte Berufe: Barchentweber, Brettchenweber, Dirredeyer, Leinenweber, Seidenweber

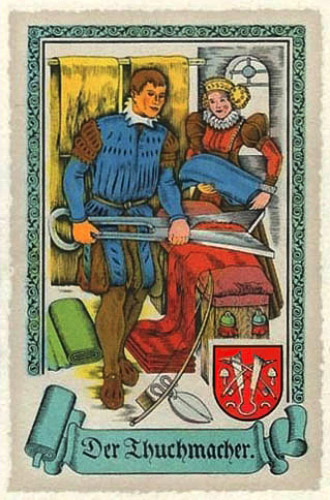

Tuchmacher im 16. Jahrhundert

Der Thuchmacher

Die Tuchmacher sind eine reiche Zunft mit kaufmännischem Gehaben.

Aus Wolle weben sie kostbares Tuch und bereiten auf ledernen Lade

mit Kratze und Schere den schweren Samt.

Der Würzburger Einung verlieh nach der Sage Barbarossa Siegel und Wappen.

Der Namen für ihre Zünfte sind viel, je nach der Tuchart und Sprache.

So heißen sie Wollner, Tucher zumeist, auch Grautücher, Zauer und Draver,

Salunenmacher, Dirredeyer, Lakenmaker, Rufeler.

(Tengelmann-Sammelbild mit historischer Abb. von ca. 1575.)

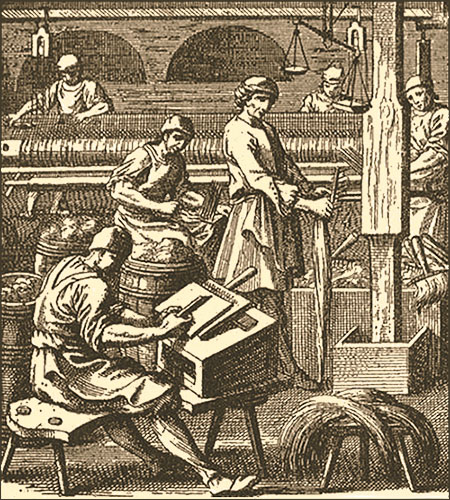

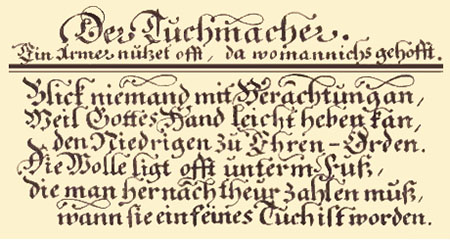

Tuchmacher im 17. Jahrhundert

Tuchmacher waren zünftige Handwerker

„Die Tuchmacher bildeten eine Zunft, Innung oder Quartal. Die Zünfte waren Vereinigungen zu geselligen, kirchlichen und gewerblichen Zwecken und ihr Ansehen war oft groß. Für die einzelnen Zuftgenossen gab es gewisse Betriebsvorschriften, wodurch Güte und Preiswürdigkeit des Tuches festgesetzt wurde und wodurch man Preistreiberei, Konkurrenz und Entwicklung zum Großbetriebe verhüten wollte.

Der Oberälteste leitete die Zunft. Nebenältester, Ältester und Sprecher gehörter ebenfalls mit zum Vorstande. Jede Zunft hatte ihre acht Leichenträger gewählt. Sie bildeten die Leichenbruderschaft, und ihre Mitglieder trugen bei feierlichen Gelegenheiten schwarzes Zeug, Zylinderhut und langen Mantel. Sie wurden mit einem Reichstaler aus der Zunftkasse besoldet. Die beiden jüngsten Meister verrichteten der Zunft die Jüngstendienste, wie Bestellung der Leichenträger, Herstellung der Gruft und alles was die Zunft anging.

Selbständiger Tuchmachermeister konnte nur derjenige werden, welcher seine vorgeschriebene Zeit gelernt, als Geselle gearbeitet, die Wanderzeit duchgemacht und endlich die Befähigung zum Tuchmacherhandwerk nachgewiesen hatte. Man verlangte ferner von ihm guten Ruf, eheliche Geburt und eine gewisse Bildung.

Bei bestandender Meisterprüfung wurde eine Urkunde ausgestellt und vom Bürgermeister und Zunftvorstande unterzeichnet. Jeder Meister mußte Bürger werden und stets das Ansehen der Stadt und seines Standes zu fördern suchen. Dem jungen Meister zu Ehren fand ein Festmahl statt, zu welchem der Gefeierte einen Reichstaler beisteuern mußte. Man trank an diesem Tage aus dem Gewerbekelche, der vom Jüngsten bis zum Ältesten wanderte. Der Name des Jungmeisters wurde nun ins Meisterbuch eingetragen, ferner wurde ihm ein Meisterbrief gegen Hinterlegung von drei Talern ausgehändigt.

Allmählich wurde dann das Handwerk durch Einführung der modernen Hilfsmittel des Fabrikbetriebes immer mehr eingeengt. Neben den Werkstätten entwickelten sich die Tuchfabriken, und zwar wohl besonders aus dem Grunde, weil Werkstätten nicht in der Lage waren, genügend Tuch für militärische Zwecke zu liefern.

Um mit dem Niedergange des Tuchmacher-Gewerbes nicht auch die Leichenbruderschaft einschlummern zu lassen, ließen sich jetzt auch andere Handwerksmeister, für 30 Silbergroschen ins Meisterbuch der Tuchmacher-Innung eintragen.“

(aus: Ernst Bock: Alte Berufe Niedersachsens, 1926)

Zunftzeichen und Siegel

Werkzeuge und Utensilien

Von der Wolle bis zum fertigen Tuch

Die traditionelle Tuchmacherei

„Tuchmacher […] verarbeiteten gesponnene, gezwirnte und fallweise schon gefärbte Schafwolle auf Webstühlen zu Wolltuchen. Tuche, die aus gefärbter Wolle gewebt waren, besaßen einen höheren Wert als im ganzen eingefärbte Stücke. In Deutschland, wo (außer in Friesland) bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts fast nur leinene Kleidung getragen wurde, hat sich die Verarbeitung der Wolle erst seitdem, aber dann sehr schnell eingebürgert, und viele Städte sind durch die Produktion von Wolltuchen und Leinwand (Leinenweber) reich und bedeutend geworden. Dem eigentlichen Weben ging das Zurichten voraus, worunter man die Vorbereitung der Kette (Zettel, Weft, Schweif, Auszug) verstand. Die Kettfäden mußten zunächst einzeln gespult werden, damit man einen gereinigten, ausgebesserten und zusammenhängenden Faden von beliebiger Länge erhielt.

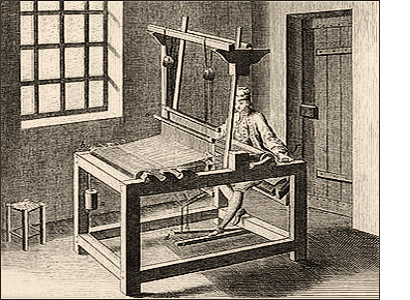

Die Arbeit am Webstuhl

Um rauhe Kettfäden zu glätten und schwach gedrehte Garne zu festigen, tränkte man sie mit Leim oder einer Mischung aus Kleister und Leim, was Schlichten hieß. Schließlich wurden die Kettfäden auf einer breiten Walze, dem Kettbaum, aufgewickelt (aufgebäumt) und ins ‚Geschirr‘ (Schäfte + Kamm) eingezogen. Die Vorbereitung des Schusses (Einschuß, Einschlag, Eintrag) war viel einfacher, weil das meist lockerere und dickere Schußgarn vielfach schon gebrauchsfertig von den Spinnern oder Garnhändlern (Kauderer) geliefert wurde und nur noch angefeuchtet (gedämpft) werden mußte.

Beim Weben am Trittwebstuhl, der im frühen Mittelalter aufkam, wurden die Schäfte durch Tritthebel abwechselnd gesenkt und gehoben; dadurch bildeten die Kettfäden ein sog. Fach, durch das der ‚Schützen‘ (Weberschiffchen) mit dem Schußfaden geworfen wurde. Nach dem Eintrag wurde der Schußfaden durch die pendelnd aufgehängte Lade mit dem ‚Webblatt‘ (Kamm), einem rechteckigen Rahmen mit senkrechten elastischen Stahlstäbchen zur Führung der Kettfäden, an das bereits fertige Gewebe angeschlagen. Sodann wurde die Stellung der Schäfte gewechselt (umgetreten), ein neuer Schuß eingetragen und angeschlagen. […]

Das Wollgewerbe

… Mitteleuropas stand immer im Schatten der nordwesteuropäischen Tuchproduzenten, die vor allem durch die klimatisch begünstigte Schafzucht eine ideale Rohstoffbasis besaßen. Besonders die sich in England und in den Niederlanden entwickelnde Zeugweberei machte der deutschen Tuchproduktion, die in Köln konzentriert war, Konkurrenz. Als Zeug wurde meistens ein leichtes Wollgewebe bezeichnet, das in der Regel aus Kammgarn hergestellt wurde und billiger war als Tuch.

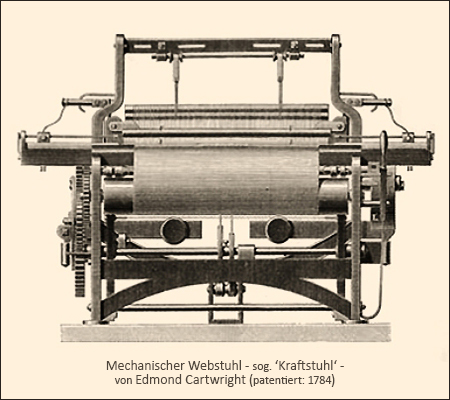

Mechanisierung (1784 gelang dem Engländer Cartwright die Konstruktion eines mechanischen Webstuhls), Verlagswesen (von zünftigen Bindungen unabhängige Produktion) und Manufaktur führten zum Niedergang der handwerklichen Tuchmacherei.

(aus: Rudi Palla: Kompendium der untergegangenen Berufe – Goldmann Verlag, 1997)

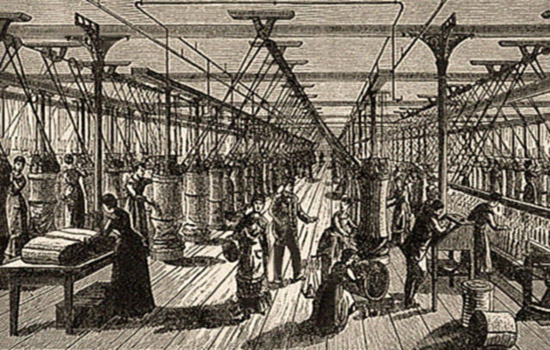

Übergang zur mechanisierten Tuchmacherei im 18. / 19. Jahrhundert

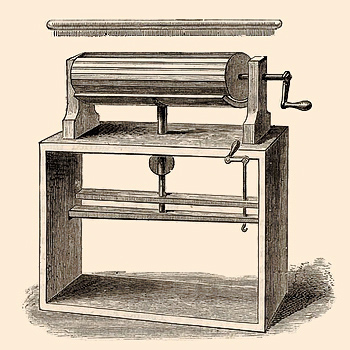

Reinigungs- und Kämmmaschine

Die Tuchmacher stopften die geschorene Wolle in die Lade am hinteren Teile der Reinigungsmaschine, welche durch Drehen eines Kurbelrades in Bewegung gesetzt wurde und bewirkte, daß die Wolle durch mehrere mit spitzen Haken versehenen Kammrollen mußte, dadurch gereinigt und gekämmt wurde und sich als lose Fäden vorne um die große Spule wickelte.

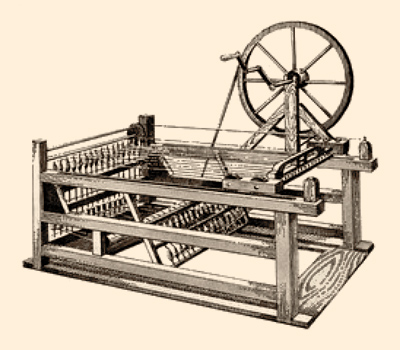

Spinn- und Schermaschine

Die großen Spulen wurden auf eine Drahtwelle des Spinnapprates gesteckt. Von ihnen leitete man die losen Wollfäden zu den vielen kleinen Spulen im Vordergrunde der Spinnvorrichtung und befestigte sie an ihnen. Diese losen Wollfäden verwandelte die durch Handbetrieb in Bewegung gesetzte Spinnmaschine in feste, gedrehte Fäden und legte sie dicht aneinander auf die kleinen Spulen, welche dann zum Zwecke des Scherens auf Drahtsprossen eines leiterähnlichen Apparates gebracht wurden. Den von jeder Spule führenden Faden zog man durch ein mit mehreren Öffnungen versehenes Brett, so daß jeder Faden für sich allein durch eine Öffnung ging und befestigte ihn an dm etwa meterweit entfernt stehenden Scherrahmen. Dieser Scherrahmen besteht aus einer senkrechten Stange, welche mit Lederriemen an Decke und Fußboden befestigt und durch Querbalken mit parallellaufenden kürzeren Stangen so zu einen Gerüst verbunden ist, daß sich das Ganze frei drehen kann. Wurde nun der Scherrahmen in eine rotierende bewegung versetzt, dann legten sich alle Fäden so um das Gerüst, daß sie später leicht abgenommen und in einer schleimigen Flüssigkeit gebrüht werden konnten. Diese Flüssigkeit stellte man früher aus Schaffüßen, später aus Leim und Mehl her. Die Fäden wurden auf diese Weise stärker und haltbarer.

Wirk- und Webmaschine

Nun wurden die Fäden zum Wirken und Weben aufgebracht. dieses Aufbringen auf den Wirk- und Webstuhl erfolgte derart, daß die geschorenen Fäden auf einem Baum am Hinterteil des Webstuhles gedreht wurden. Um eine Verkoppelung zu verhindern, wurden sie durch zwei zu diesem Baume parallellaufende Schienen sowie durch einen Webekamm gezogen und an einer Rolle unten am Vorderteile des Webstuhles befestigt. Am Webstuhle befinden sich zwei Schienen, auf welche der Meister beim Weben tritt und so bewirkt, daß ein Teil der aufgebrachten Fäden in die Höhe, der andere nach unten befördert wird. Durch die so entstandene Lücke fährt das Webschiffchen hin und her und schlägt den aus ihm hervorkommenden Faden mit der Kammlade dicht an seine Genossen heran, wodurch das starke Tuch entsteht.

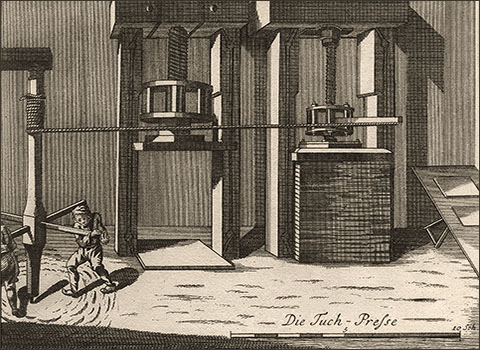

Nachbehandlung in Walkmühle und Stoffpresse

Walkmühle im 17. Jahrhundert

Um dem Tuche auch Festigkeit zu geben,

wird es zum Walken in die Walkmühle

und für mehr Glanz zur Tuchpresse gebracht.

Tuchpressen

Manche Familien stellten sich das Tuch für ihren eigenen Bedarf [althergebracht noch] selber her. Statt Reinigungs- und Spinnmaschine hatten sie Spinnrad und Haspel. Durch den Haspel wurden die Fäden zu ‚Lagen‘ oder ‚Docken‘ gefügt. Nach dem Haspeln wurde der Faden gespult, das heißt auf Holzrollen gebracht, geschoren, gestärkt und gewebt.

(aus: Ernst Bock: Alte Berufe Niedersachsens, 1926)

Produkte der Tuchmacher

Leben und Treiben der Tuchmacher in Mähren

Der Tuchmacher Werktage

„Die Tage der Arbeit waren für Meister und Knappen keine Last, denn der Feierabend wird um keine Arbeit des Tages zu teuer erkauft. Das Leben der Tuchmacher war ein streng geregeltes und mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage steter Arbeit gewidmet. Um 5 Uhr stand man auf. Der Tag wurde durch ein heiliges Lied begrüsst. Als Frühstük genoss man trockenes Brot. Um 9 Uhr, wenn in der Kirche die Segenmesse gelesen wird, sagt man das Segenlied und machte sich so der gottesdienstlichen Handlung teilhaftig. Um 12 Uhr speiste man zu Mittag. Fleisch kam täglich mit Ausnahme des Mittwochs und Freitags auf den Tisch. Lehrlinge und Knappen, auch die Hausknappen, alle nach Alter und Rang geordnet, speisten mit dem Meister und der Meisterin und den übrigen Familienmitgliedern an demselben Tisch. Nach dem Essen schickte man den Lehrling mit einer grossen zinnernen Kanne, auf die die ganze Familie stolz war, um Bier in einem der eben ’schenkenden‘ Mälzerkeller. Mit dem Hausknappen gab es nicht selten Verdruss, wenn er zuviel auf die Seite legte, um es seinem Weibe zu bringen. Wenn der Meister auch nichts sagte, so sah er doch mit scheelen Augen hin, wenn er ein allzugrosses Stück Brot in die Brusttasche gleiten liess. Nach dem Essen ging man gleich wieder an die Arbeit.

Nachmittags wurden weltliche Lieder gesungen, die aber, wenn der Meister oder die Meisterin anwesend waren, nimmer die bürgerliche Ehrbarkeit verletzen durften. Lieder traurigen Inhalts wurden vorgezogen. Wenn einer in jener Zeit durch die Gassen der Stadt ging, so hörte er neben dem Geräusch des Webens von Haus zu Haus Gesang. Man sang gern vom Mädchen, das der Geliebte im ‚Grunen‘ Wald verlassen, vom Vater, den der Sohn aus dem Haus trieb, ihn aber ob der Milde, mit der er dies aufnahm und betteln ging, gerührt wieder heimführte, und am liebsten die Lieder des eigenen Handwerks.

Zur Abwechselung erzählten die Wolle krämpelnden Weiber Märlein (geschichten), besonders Gespenstergeschichten, die sich gern in Walken abspielten. Zum Feierabend sang man: ‚Die Feierabendstunde schlägt‘ oder: ‚Hat acht geschlagen.‘ So passend derartige Lieder waren, um bei der doch mehr weniger gedankenlosen Arbeit die Zeit zu vertreiben, so nahm es sich doch manchmal schier gotteslästerlich aus, wenn einer neben den heiligsten Worten eines Liedes einen kräftigen Fluch ausstiess.

Auch der Rosenkranz, der, wenn man nicht sang, vielfach gebetet wurde, mochte sich über die Bedeutung eines Lippengebetes nicht erheben. Um 8 Uhr ging der Meister fast täglich, der Knappe Samstag, Sonntag und Montag ins Wirtshaus, natürlich jeder in ein solches, wo sich seinesgleichen einfand. Blieb man daheim, so setzte man sich im Sommer mit den übrigen Familiengliedern auf die Steinbank vor der Hausthür.

Hier erzählte man sich Spässe und Schnurren und sang Lieder, dass es in den mählich dunkelnden Gassen den Wiederhall wachrief. Auch über die Gasse wurde von einer Bank zur andern gescherzt und mancher ‚Hansal‘ und manches ‚Liesal‘ wussten in erheuchelter Fehde miteinander zu kosen. Da die Tuchmacher sich sozuagen alle als Familienglieder betrachteten, riefen sie sich nur beim Taufnamen. Der Meister sagte zum Gesellen ‚Er‘, der Geselle ehrte den Meister durch ‚Sie‘. So verrann ein Werktag wie der andere ohne besondere Freud‘ und ohne besonderes Leid.

Am meisten geplagt von allen war natürlich der Lehrling, wenn er auch durchwegs als Mitglied der Familie angesehen wurde. Mit vielen guten Lehren wurde er dem Meister übergeben und durfte dann die Seinigen nur noch an Sonn- und Feiertagen besuchen. Ihm wurde das Brot von der Meisterin vorgeschnitten, während die Gesellen sich nach Belieben nehmen durften. Der Lehrling musste mindestens einen Gesellen mit Spulen bedienen und daneben noch Pfeifen zum Worfe spulen, wobei der durch die Finger laufende Faden ihm das jugendliche Fleisch zerschnitt. Hatte für die andern die Abendglocke den Feierabend eingeläutet, so musste er noch seinen Spulstock reinigen, die Werkstühle abstauben, das Zimmer kehren u.s.w. Lange dauerte es, bis man den armen Lehrling zum ‚Wirken‘ hinter dem Stuhle, was er doch eigentlich lernen sollte, zuliess. Dieser Tag war daher auch für ihn ein Freudentag, denn der Freispruch winkte in nicht allzuferner Zeit. Doch ganz ohne Freuden ging das Leben eines Lehrlings auch nicht dahin. Jede Unterhaltung der Familie, z.B. eine Landpartie, machte auch der Lehrling mit, wenn er dabei auch zu kleinen Dienstleistungen verpflichtet wurde und mehr springen musste als alle übrigen zusammen.

Im Herbste, ‚wann der Wind einmal aus den Hälmen kam‘, verfertigte er dem Meistersöhnlein Drachen und liess sie fliegen. Das Johannisfeuer war geradezu in den Händen der Zuchmacherlehrlinge. Sie suchten die alten Besen zusammen, tauchten sie offen oder geheim, wie die Sache es forderte, in der Binder Pechmasse und schleppten all die Besen hinaus auf die nächsten Hügel, um dort das Johannisfeuer zu entzünden und sich unter Freudensprüngen an der lodernden Flamme zu freuen.

Da aber der Lehrling trotz all seiner Drangsale das Meisterhaus liebgewann, ersieht man daraus, dass er, wenn er auch freier Geselle geworden, selten den Lehrmeister sogleich verliess, war er ja jetzt einer freundlicheren, rücksichtsvolleren Behandlung sicher. Da nämlich jeder Geselle als Familienglied angesehen wurde, wechselte man nicht gerne und nur schwer entschloss sich der Meister, den Jungknappen aufzusuchen, um sich einen neuen Gesellen vorführen zu lassen. Auch Gewohnheit und Sitte hinderte so viel als möglich eine Kündigung in der Erregung des Augenblicks. Kein Geselle durfte die Arbeit ‚aufsagen‘, wenn er nicht vom Stuhle ‚abgewirkt‘ hatte. Geselle wie Meister durften bloss vollständig angezogen ‚mit Stiefel und Rock‘ einander kündigen. War die Trennung schon einmal unvermeidlich geworden, so sagte der Meister freilich oft: ‚Petrus geht und Paulus kommt‘, von Herzen ging es ihm aber nicht.

War der Geselle sparsam oder gar ein Meistersohn, so konnte er, wenn er wenigstens ein Jahr gewandert, unschwer Meister werden; er brauchte sich bloss die ‚Gerechtigkeit‘ zu kaufen. Anfangs vergrösserte sich der junge Meister nur die Sorgen, arbeiten musste er wie ein Geselle.

Damit nun des jungen Meisters Würde ersichtlich sei, schaffte er sich für den Hausgebrauch einen Spenser an, denn der Geselle arbeitete in Hemdsärmeln, die er noch aufstülpte. Um aber den Spenser zu schonen, bedurfte er einer blauen Brustschürze, und in deren oberem Teile wurde, da der junge Meister doch auch eines Sacktuches bedurfte, dieses für einen Gesellen noch weniger nötige Anhänsel aufbewahrt. Je mehr der Kinder, Lehrbuben und Gesellen wurden, desto grösser wurde die Würde des Meisters. Zum Einkaufen freilich benötigte er den klugen Rat der Frau Meisterin, und machte daher diesen Weg selten allein. Sonst aber wusste er auf seine Ehre zu halten. Er öffnete am Morgen das Haus und schloss es am Abend, er segnete morgens und abends Haus und Werkstube mit Weihwasser. Ihm allein war es erlaubt, abends täglich und Sonntags Nachmittag in Wirtshaus zu gehen, wenn auch die Meisterin dies Recht oft arg beschränkte. In seinem höchsten Glanze sah man ihn auf Spaziergängen an Sonntagnachmittagen. Voraus gingen die Kinder, paarweise, nach dem Geschlechte und Alter geordnet. Den Schluss dieses oft nicht ganz kurzen Zuges bildeten die Frau Meisterin in ihrem Sonntagsstaate und der Herr Meister. Dieser hatte in der linken Hand die Meeschaumpfeife, in der rechten den Stock. Aus der einen Tasche des etwas langen Rockes schaute ein Zipfel des Sacktuches heraus und aus der andern der Pfeifenstürer, der am Tabaksbeutel befestigt war. So schritt er langsam und bedächtig dahin, als dächte er bei jedem Schritte daran, dass ohne die Tuchmacher die Stadt nicht bestehen könnte, als überlege er den tiefsinnigen Satz, den die Tuchmacher fortwährend im Munde führten: ‚S Moasterhaus ist unser.‘

(Beitrag von Franz Paul Piger in der Zeitschrift für Volkskunde, Band 2 – 1892)

Zeitspuren

Nachdem der Mensch bereits Erfahrungen im Herstellen von Geweben aus Pflanzenfasern gemacht hatte, rückte im Rahmen der Tierhaltung auch das Schaf in den Fokus der Weber. Deren nachwachsende Wolle in ihrer fasrigen Struktur ließ sich ebenso zu Garn und Textilien verarbeiten und hatte den Fasern von Flachs und Hanf v.a. eines voraus, nämlich von viel feinerer Art zu sein.

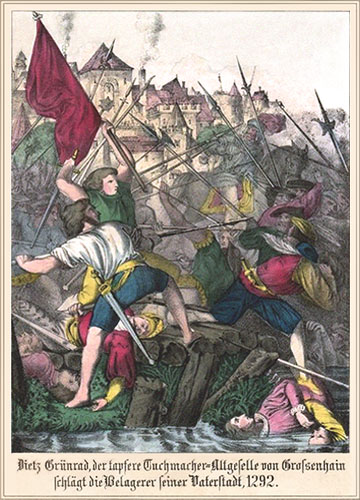

Anno 1292 wurde die Stadt Großenhain ( gegründet 1209 als: ‚Hayn‘ )

durch die Markgrafen von Brandenburg erfolglos belagert.

Beim Kampf gegen die Belagerung machte sich ein Tuchmacher,

ein Sohn der Stadt, einen besonderen Namen.

Dietz Grünrad, der tapfere Tuchmacher-Altgeselle von Grossenhain,

schlägt die Belagerer seiner Vaterstadt.

[DDR-Briefmarke, 1948]

Die Einwanderung ausländischer,

Wolle verarbeitende Handwerker

beförderte dank denen Knowhows

die Tuchmacherei in deutschen Landen.

‚Die Kyritzer der frühen Tage

schufen Wohlstand

durch ihre Ware,

Tuchmacher und Schneider

waren die erste Zunft.

Sie saßen im Rat

und schlossen mit der

Hanse den Bund.‘

Buchempfehlungen

Klaus Tidow: Aus den Amtsbüchern

der Neumünsteraner Tuchmacher von 1620-1800

– Kurt Leuschner Verlag, 1972

Rolf Tonner: Tuchmacher am Teich

Aus dem Tagebuch zweier Familien um 1830, einer Zeit wirtschaftlichen Umbruchs

– Karl Wachholtz Verlag, 1989

Albertus & Franz Mathar:

Die Monschauer Tuchmacher

Eine Wanderung durch Monschaus Vergangenheit und Gegenwart

– Grenz-Echo Verlag, 2017