Die Pfefferküchler – auch Lebküchler oder Lebzelter genannt –

spalteten sich im 13. Jahrhundert von Brotbäckern ab und stellten

haltbares Gebäck mit Honig, exotischen Gewürzen und Früchten her.

Aber schon lange vor dieser Zeit waren

(z.B. im alten Ägypten) gewürzte Honigkuchen bekannt.

Seit dem Mittelalter wurden Gebäck mit Gewürzen und Kräutern in den Klöstern gebacken. Da dieses auch wohltuend bei verschiedenen Beschwerden wirkten, wurde es allgemein ‚Magenbrot‘ genannt. Es ist noch heute als süddeutsche und schweizerische Spezialität erhältlich.

Berufsbezeichnungen

Pfefferküchler, Pfefferkuch(en)bäcker, Pfefferkuchler (16. Jh), Honigkuchenbäcker

Lebkuch(en)bäcker, Lebkucher(er), Lebküchler, Lebküchner, Läbküchner

Lebzelt(n)er, Le(t)zelter (16. Jh)

in anderen Sprachen

| Afrikaans: | … |

| Albanisch: | … |

| Arabisch: | … |

| Baskisch: | … |

| Bretonisch: | … |

| Bosnisch: | … |

| Bulgarisch: | натруфен бейкър |

| Chinesisch: | … |

| Dänisch: | … |

| Englisch: | gingerbread baker |

| Esperanto: | … |

| Estnisch: | … |

| Finnisch: | piparkakku leipuri |

| Französisch: | boulanger de pain d’épice |

| Griechisch: | … |

| Irisch: | … |

| Isländisch: | … |

| Italienisch: | panettiere di pan di zenzero |

| Japanisch: | … |

| Katalanisch: | … |

| Korsisch: | … |

| Kroatisch: | … |

| Latein: | dulciarius, dulcinarius, lebetarius |

| Lettisch: | … |

| Litauisch: | … |

| Luxemburgisch: | … |

| Niederländisch: | peperkoekbakker |

| Norwegisch: | … |

| Polnisch: | piekarz piernikowy |

| Portugiesisch: | padeiro de bolo de gengibre |

| Rumänisch: | … |

| Russisch: | пышный пекарь |

| Schwedisch: | pepparkaka bakker |

| Serbisch: | … |

| Slowakisch: | perník pekár |

| Slowenisch: | baker medenjaki |

| Spanisch: | panadero del pan de jengibre |

| Tschechisch: | perník pekař |

| Türkisch: | … |

| Ukrainisch: | … |

| Ungarisch: | mézeskalácsos |

| Walisisch: | … |

| Zulu: | … |

Berufsfamilie: Nahrungsmittel

verwandte Berufe: Bäcker, Konditor, Lebkuchenkrämer, Flader

Gerne nutzte man die Lebkuchen, um sie mit Motiven aus allen Themenwelten zu verzieren. In erster Linie fand man auf Ihnen religiöse Abbildungen (v.a. zu besonderen Anlässen wurden sie gekauft und gegessen); gerne gesehen wurden aber auch Wappen, Bilder aus der Modewelt und ebenso technische Neuerrungenschaften. Überspitzt könnte man sagen, dass sie als essbare Informationsbilder dienten.

Der Lebzelter, so nannte man die Pfefferküchler auch vielerorts, war nach der Zunftordnung von 1694 zudem berechtigt, den Honig der Biene zu Lebkuchen und Met (Honigwein) zu verarbeiten, das Wachs der Biene zu bleichen, aus ihm Kerzen zu ziehen und Wachsbilder (religiöse Votivbilder) zu gießen.

In die Model wird Wachs gegossen, die Wachsbilder werden von Hand weiterverarbeitet und bemalt. Damals verwendete der Lebzelter die aus Kirschholz geschnitzten Holzmodel außerdem, um sein Backwerk, vor allem Lebkuchen und Marzipan, zu verzieren.

Werkzeuge und Zubehör

Produkte

- Pfefferkuchen

- Lebkuchen: Oblatenlebkuchen, Mandellebkuchen, Nusslebkuchen, Elisenlebkuchen, Makronenlebkuchen

- Lebzelter, Pfefferzelter (Pheforcelten)

- Pfeffernüsse

- Printen

- Honigkuchen

- Früchtekuchen

- Magenbrot

- Gewürzbrot

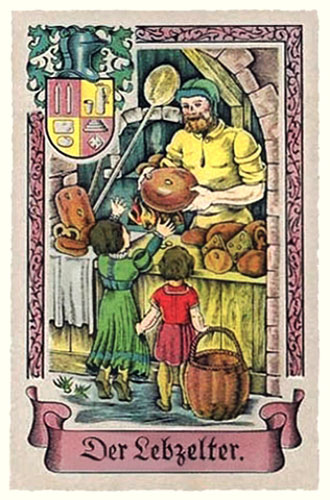

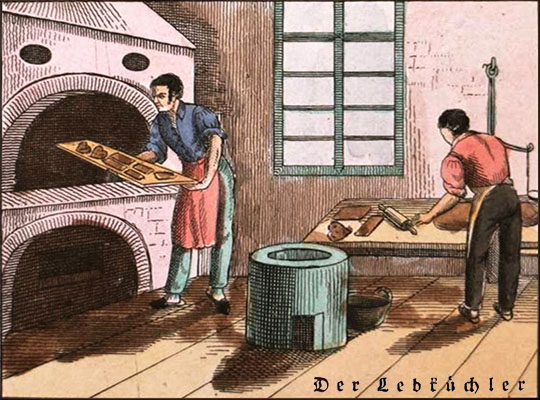

Lebzelter im 16. Jahrhundert

Der Lebzelter

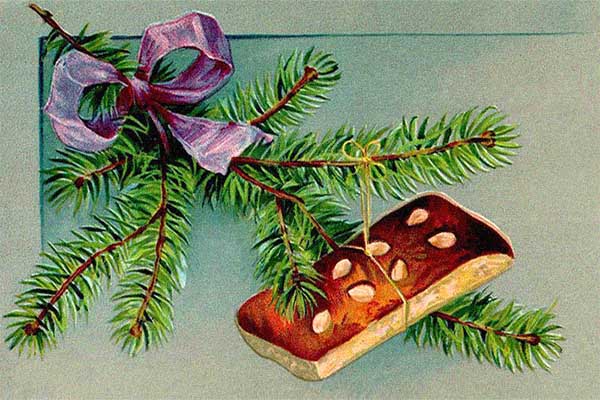

„Braun, goldgelb, duftend, mit Mandeln verziert,

gewürzt und versetzt mit den Früchten der Fremde

bereitet der Lebzelter Kuchen und Kringel,

wobei er den Honig vor allem gebraucht.

Flader werden die Zünfte auch häufig

in Städten genannt.

Sie sind zu finden seit 1300;

in Frankfurt waren auch Frauen dabei.

Neben dem Backwerk verkaufte der Meister

geschmolzenes Wachs und gesottenen Met.„

(Text zum Sammelbild mit Bildmotiv von 1575)

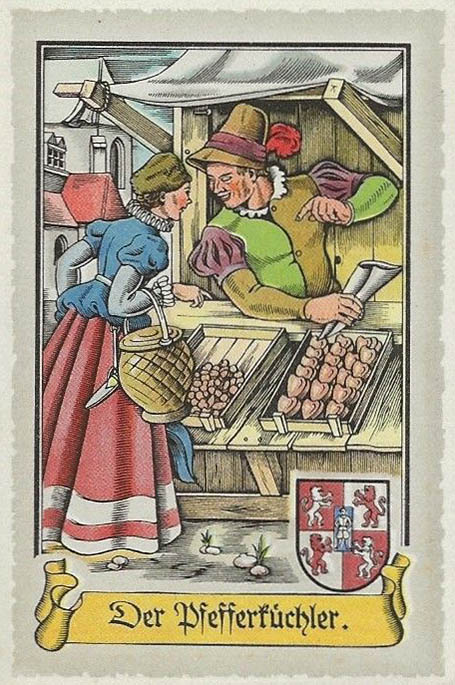

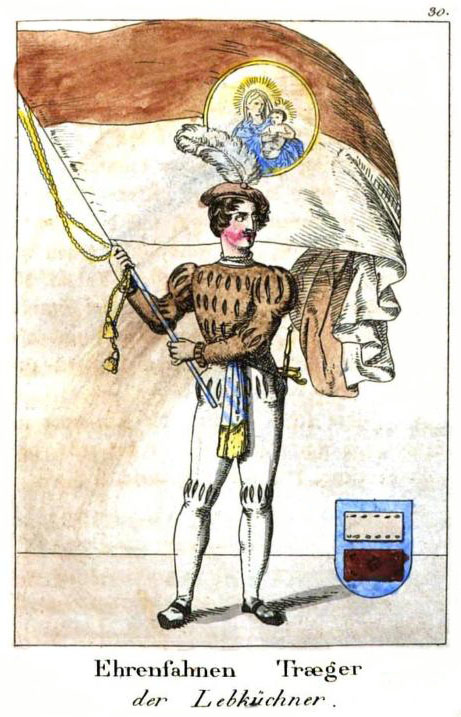

„Der Pfefferküchler.

Den Küchelbäckern zugezählt, die vielen Namen tragen, ist das Gewerbe, welches sich noch heute hat erhalten: Der Pfefferküchler, nah verwwandt den Lebzeltern nd Fladern, jedoch als Sonderzunft bekannt mit eigenen Gebräuchen. Der Schild der Einung Suhla stammt von 1619. Maria, Himmelskönigin, ist heilig dem Gewerke.“

(Text der Sammelkarte mit Bildmotiv von 1575)

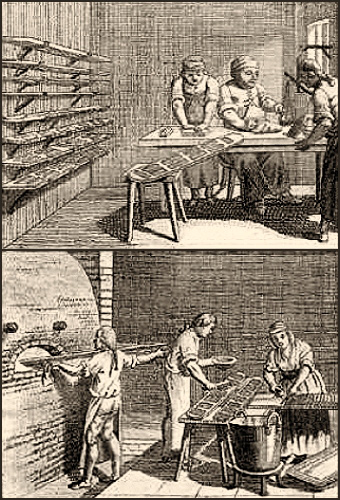

Lebküchler im 17. Jahrhundert

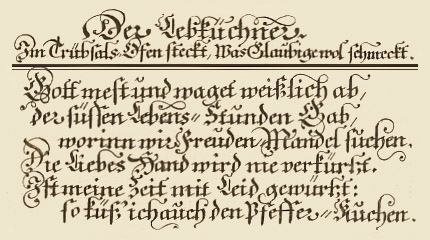

„Der Lebküchner

Im Trübsals-Ofen steckt, was Gäubige wol schmeckt.

Gott mest und waget weißlich ab,

des süssen Lebens-Stunden Lab,

worinn wir Freuden-Mandel suchen.

Die Liebes-Hand wird nie verkürzt.

Ist meine Zeit mit Leid gewürzt:

so küß ich auch den Pfeffer-Kuchen.„

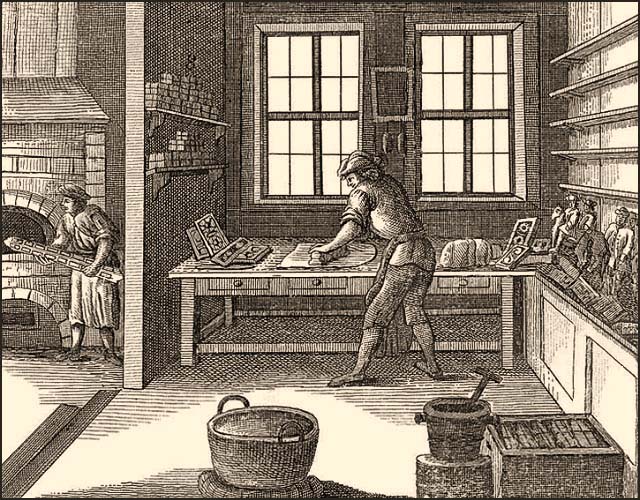

Pfefferküchler im 18. Jahrhundert

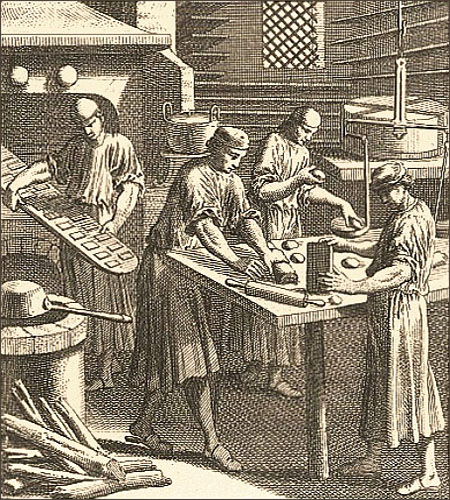

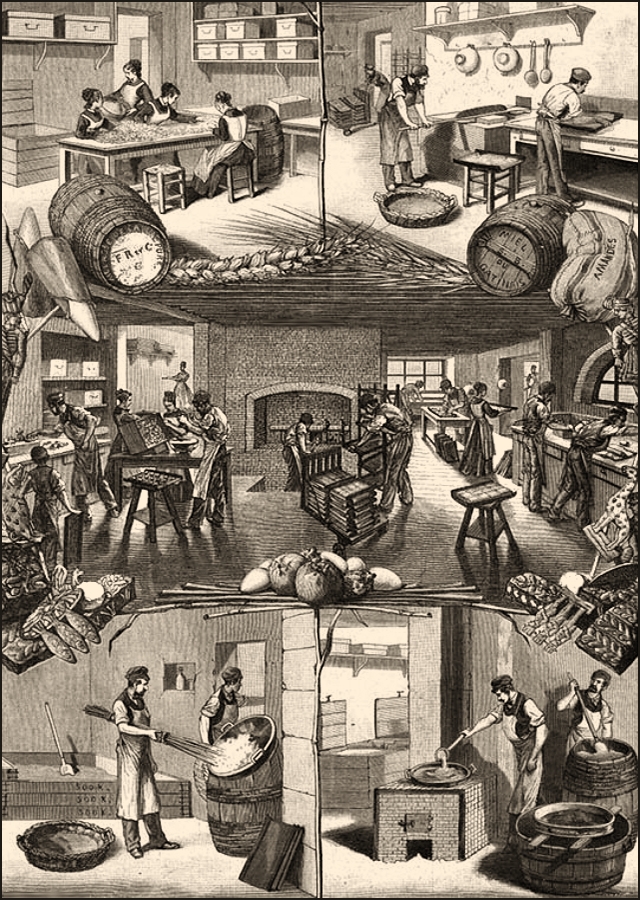

Pfefferkuchenherstellung im 19. Jahrhundert

Die Fabrikation der Pfefferkuchenwaaren

Abb. oben links: Zubereitung der Mandeln

Abb. oben rechts: Formen der Pfefferkuchen

Abb. Mitte: In der Backstube

Abb. unten links: Eiweiß zu Schaum schlagen für Zuckerguß

Abb. unten rechts: Schmelzen des Honigs

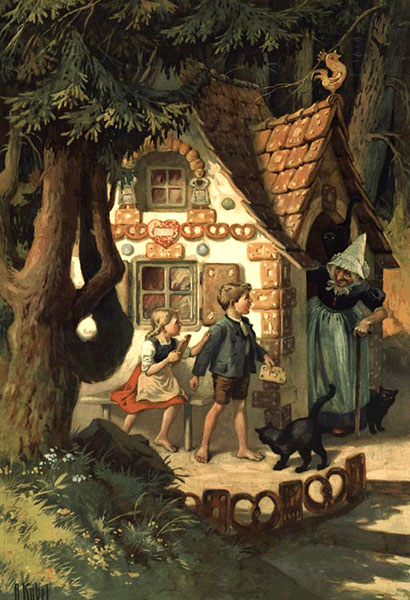

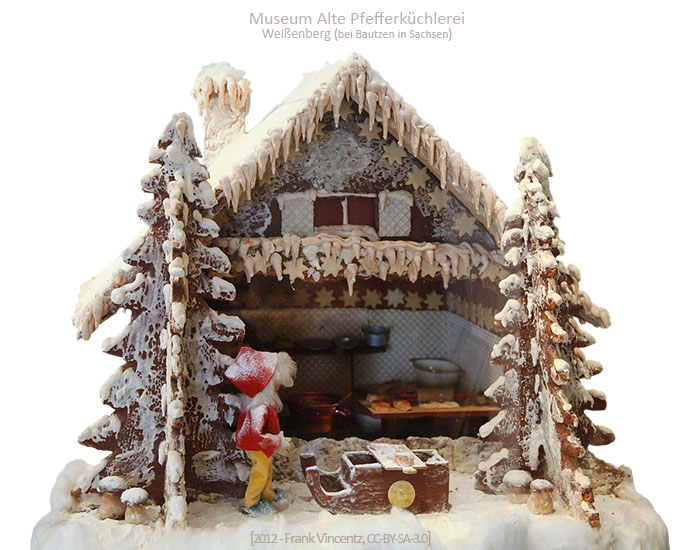

» Sie kamen an ein Häuschen … «

Nachdem die Gebrüder Grimm 1812 neben anderen auch die Urfassung des Märchens von ‚Hänsel und Gretel‘ veröffentlicht hatten, gingen alsbald aus Lebkuchen gebaute ‚Knusperhäuschen‘ in die Tradition der Pfefferküchler ein. Bis heute heute erfreuen sich diese großer Beliebtheit, auch über den deutschsprachigen Raum hinaus.

Historisch bebedeutsame Lebkuchenfabrikanten

Familie Ebenböck, München

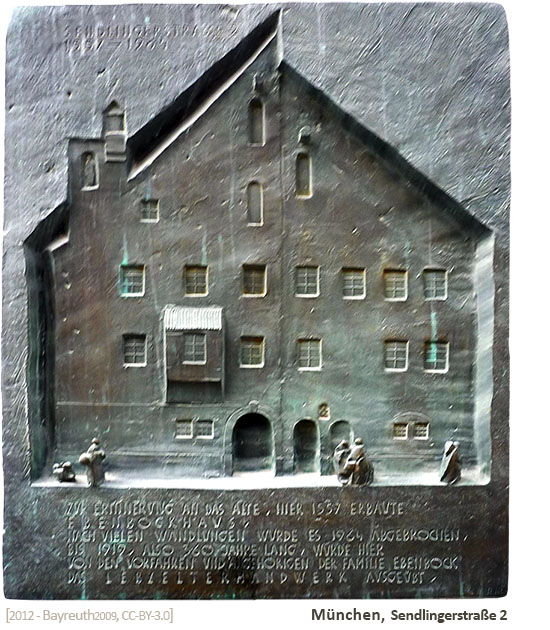

Text der Gedenktafel für das Ebenböckhaus

Zur Erinnerung an das alte, hier 1557 erbaute Ebenböckhaus.

Nach vielen Wandlungen wurde es 1964 abgebrochen.

Bis 1919, also 360 Jahre lang, wurde hier von Vorfahren

und Angehörigen der Familie Ebenböck

das Lebzelterhandwerk ausgeübt.

Neben der Lebkuchenherstellung betrieb Familie Ebenböck auch

eine gut florierende Wachszieherei. Dieser Teil der Firma wurde 1865

von München nach Pasing verlagert, wo fortan (bis zur Stillegung 1905)

ihre Kerzen aus Bienenwachs produziert wurden.

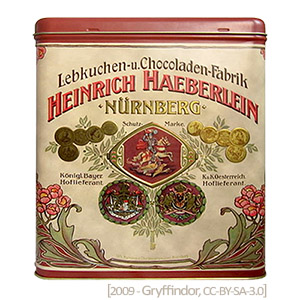

Firma Häberlein / Haeberlein-Metzger, Nürnberg

Die Wurzeln der Familie Haeberlein lassen sich bis 1492 zurück verfolgen. Heinrich Haeberlein war ein Pionier in Sachen Industrialisierung, bereits 1840 setzte er eine Dampfmaschine zur fabrikmäßigen Herstellung von Lebkuchen ein.

In der Nachfolge führten Erdmann Staudt mit Ehefrau Madlon Haeberlein das Familienunternehmen sehr erfolgreich mit hohem Gewinn weiter. Sie belieferte u.a. den königlich bayerischer Hof sowie – dank des verliehenen k.u.k. Hoflieferantentitels – den kaiserlichen Hof in Wien.

Rohstoffmangel und Umsatzrückgang als Folge des Erste Weltkriegs waren wohl der Hintergrund, dass die Lebkuchenfabrikanten H. Haeberlein und F. G. Metzger 1920 zur ‚Vereinigten Nürnberger Lebkuchen- und Schokoladenfabriken Haeberlein-Metzger AG‘ fusionierten. Auch die Wurzeln der Familie Metzger lassen sich weit zurück verfolgen, bis ins Jahr 1586.

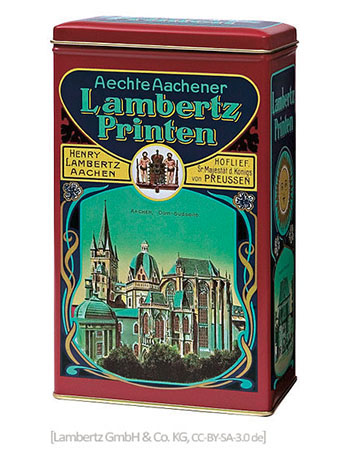

Firma Lambertz, Aachen

Der Zuckerbäckersohn Henry Lambertz setzte die eine Familientradition fort, die sich bis ins Jahr 1688 zurück verfolgen lässt. 1860 übernahm er im Alter von 26 Jahren das sog. ‚Haus zur Sonne‘ am Markt in Aachen, in dem sich schon zuvor eine andere Feinbäckerei befunden hatte. Das Sonnen-Emblem des Hauses wurde späterhin als Firmenlogo übernommen.

Hier produzierte er Süßwaren verschiedenster Art, aber besonders seine Weiterentwicklung von belgischem Kräuterbrot* wurde zum Aushängeschild des Unternehmens (* ehemals aus dem Raum Dinant in Belgien stammendes Gebildbrot, genannt ‚Couques de Dinant‘). Mittels verfeinerter Rezeptur und in seinem Betrieb selbst hergestellter flüssiger Schokolade kreierte Lambertz die ‚Aachener Schokoladenprinte‘.

Nachdem er u.a. das belgische, niederländische und preußische Königshaus regelmäßig mit seinen Produkten beliefert hatte, wurde Henry Lambertz (∼1872) von diesen drei Adelshäusern mit dem Titel Hoflieferant ausgezeichnet. Im Jahr 1874 modernisierte auch er seinen Betrieb mit einer Dampfmaschine.

Krankheitsbedingt verkaufte er 1878 sein Geschäft an Christian Geller aus einer Nebenlinie der Familie. Dieser sorgte neben der Weiterführung des Betriebes auch für den patentamtlichen Schutz des Firmennamens.