- Berufsbezeichnungen

- Pechler in anderen Sprachen

- Wofür das Pech benötigt wurde

- Pecharten, Harze und daraus hergestellte Produkte

- Werkzeuge und Utensilien der Pechler

- Harzgewinnung Anfang des 19.Jh.

- Methoden zur Harzgewinnung

- Das Pechhauen

- Die Harzindustrie im Südwesten von Frankreich

- Fachbegriffe

- weitere Informationen zur Pechlerei

- Das Pechlermandat von 1763

- Bücher

Die Aufgabe der Pechler bestand darin, Baumharze zu sammeln.

Dazu eigneten sich am besten Nadelbäume wie Fichten und Föhren. Die Harzer pachteten sich von den jeweiligen Waldeigentümern ein gegeignetes Stück Wald, versahen die Stämme mit schräg verlaufenden eingeritzten Kerben, anschließend mit hölzernen Pechscharten und befestigten ein Auffanggefäß daran. Das sogenannte ‚Anhauen‘. Im Sommer trat dann das Harz aus den Kerben, den ‚Harzlachten‘ aus. Diese mussten immer wieder neu mit einer Dechsel geschlagen werden, damit neues Harz nachfließen konnte. Allerdings mussten die Pechhacker aufpassen, dass sie nicht zu viel Rinde entfernten, da das sonst die Nutzungsdauer des Baumes verkürzt hätte. Das gesammelte Harz wird in Pechhütten geläutert, eingesotten und zu Siedepech verkocht, wobei sich die Reste von der Baumrinde und anderer Schutz absetzen.

Das schwarze, teerartige Pech wird hauptsächlich als Schmier-und Dichtungsmittel benutzt. So benutzen es die Bierbrauer zum Abdichten ihrer Fässer und für die Wagner wurde Wagenschmiere hergestellt. Und auch bei den Schuhmachern, Seilern und Bürstenbinder kommt es zum Einsatz.

Berufsbezeichnungen

Pechler, Pechlerin, Harzsammler, Harzer, Harzscharrer, Harzschaber, Pechbauer, Pecher, Pechhacker, Pechhauer, Pechlerknechte, Picher, Pöchler, Pechhetzer, Pechkratzer, Pechreißer, Pechmacher, Pechschaber, Harzpflücker

Pechler in anderen Sprachen

>> bitte hier aufklappen

| Albanisch: | … |

| Bosnisch: | … |

| Bulgarisch: | … |

| Dänisch: | harpiksplukker, harpiks |

| Englisch: | resin worker, resin picker |

| Esperanto: | … |

| Estnisch: | vaik |

| Finnisch: | … |

| Französisch: | résinier, gemmeur, ramasseur de résine |

| Griechisch: | … |

| Isländisch: | … |

| Italienisch: | resina |

| Kroatisch: | … |

| Lateinisch: | … |

| Lettisch: | … |

| Litauisch: | … |

| Niederländisch: | … |

| Norwegisch: | … |

| Polnisch: | … |

| Portugiesisch: | … |

| Rumänisch: | … |

| Russisch: | … |

| Schwedisch: | … |

| Slowakisch: | … |

| Slowenisch: | … |

| Spanisch: | resina |

| Tschechisch: | … |

| Türkisch: | … |

| Ungarisch: | … |

Berufsfamilie: Harzer

verwandte Berufe: Pechsieder, Kautschuksammler

Wofür das Pech benötigt wurde

Zum Abdichten von Fässern Kesseln und Kübeln, zum Schmieren von Wagenrädern. Aber auch der Schuster und Seiler benötigte das Pech als Schmier- und Abdichtmittel.

Pecharten, Harze und daraus hergestellte Produkte

Blattbindenpech

Dammar

Gummipech

Guttapercha

Harzpech

Harzseife

Kautschuk

Kittpech

Klebpech

Kompositionspech

Mastix

Paraffinpech

Polierpech: zum Schleifen und Polieren von Präzisionslinsen

Sandarak

Sattlerpech: zum Abdichten der Nähte und Imprägnieren der Fäden

Schiffspech: zum Abdichten im Holzschiffsbau

Schusterpech: zum Abdichten der Nähte und Imprägnieren der Fäden

Siedepech

Terpentinöl

Traganth

Treibpech: zum Treiben von Kupferblechen

Schmiermittel: Wagenschmiere

Webstuhlvergußpech

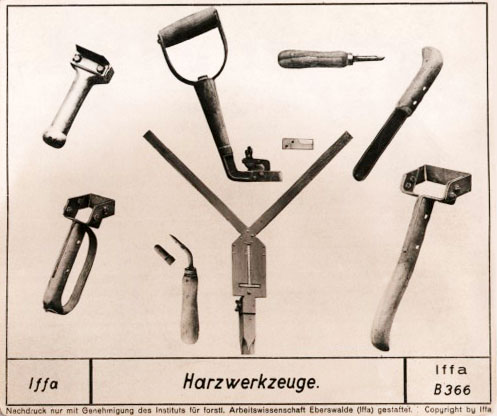

Werkzeuge und Utensilien der Pechler

Anschlageisen

Griebenherd

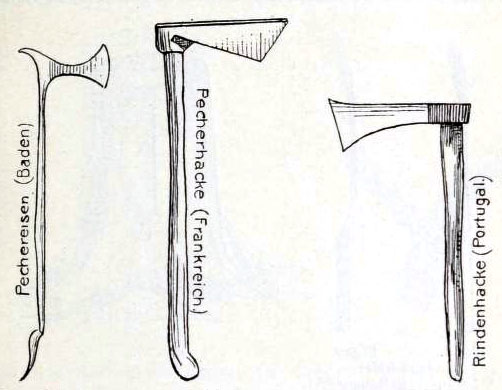

Hacken: Dechsel (auch: Dechseleisen, Dexel), Häckl (auch: Pechhäckl oder Pechhäkel), Schrotthakl (Mondhakl), Anzeschhacke, Fürhackdexel, Fürhackhacke, Plätzdexel, Pecherhacke

Grandel

Hammer: Anschlaghammer

Hobel: z.B. Schartenhobel, Stangenhobel, Wiener Hobel

Hochtopfaushebler

Pechkrickel

Pechmesser (Pechereisen)

Pechnagel

Pechofen

Pechschereisen

Rintel (Röteleisen)

Risser

Ritzer

Rowisch

Schaber: Bügelschaber, Pechschaber

Schleifsteine

Schöpflöffel

Spachtel

Vorbohrer

Harzgewinnung Anfang des 19.Jh.

„Vor dem Kriege kam fast unser ganzer Bedarf an Harz und Terpentinöl aus dem Auslande; im Jahre 1913 betrug die Einfuhr Deutschlands allein an Terpentinharz 24 Mill. M., an Terpentinöl und Fichtennadelöl 21 Mill. M.: ungefähr 8o% dieser Einfuhr kam aus Nordamerika von der namentlich in Florida ausgebeuteten Pitch pine (Pinus palustris oder a u s t r a l i s). der Rest größtenteils aus Frankreich von der Strandkiefer (Pinus maritima oder p i n a s t e r). In Tirol wird auch die Lärche, in Österreich die auch auf den Gebirgen des Mittelmeers und Kleinasiens häufige Schwarzkiefer Pinus nigra oder austriaca zur Terpentingewinnung benutzt, während die Ausbeutung der gemeinen Kiefer, Pinus silvestris. in Deutschland vor dem Kriege bis auf schwache Reste verschwunden war, da die hohen Holzpreise die Schonung der Bäume einträglicher erscheinen ließen. Außerdem werden noch zahlreiche Harze aus wärmeren Gegenden eingeführt, aus dem Mittelmeergebiet Mastix, aus Südarabien und den gegenüberliegenden afrikanischen Ländern Weihrauch, Myrrhe, Mekkabalsam, aus Australien besonders Drachenblut, aus Nordafrika Sandarak. aus tropischen Waldländern Kopale, Dammar und Elemi; davon stammen aber nur Sandarak sowie die hinterindischen und neuseeländischen Kopale wie Manila- und Kaurikopale von Koniferen, erstere von der Gattung C a l l i t r i s , letztere von der Gattung A g a t h i s oder D a m m a r a , der Kopalfichte.

Die Harzgänge der Kiefer, Fichte und Lärche liegen im Holzkörper, nur bei der Tanne befinden sie sich in der Rinde. Man muß daher bei der in Deutschland allein zum Zapfen benutzten Kiefer das Holz anbohren, um das Balsamharz zu gewinnen. Wichtig ist, es derart zu gewinnen, daß das darin enthaltene Terpentinöl sich möglichst wenig verflüchtigen kann, und dazu dient das in Deutschland und Polen jetzt bei der Kiefer allgemein wieder eingeführte uralte Lachten -Verfahren, das von Oberforstrat Otto Eßlinger im Kosmos (1916 S. 264 bis 267) folgendermaßen beschrieben wird:

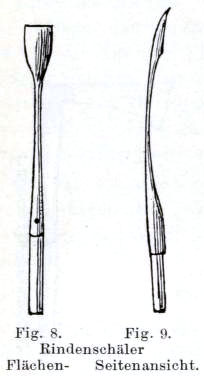

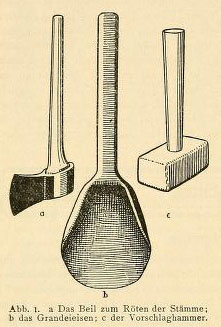

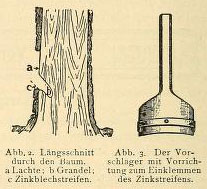

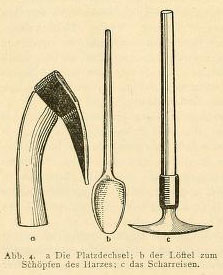

Zuerst wird am Fuße der stärkeren Stämme mit einem Handbeil (Abb. 1 a) die rauhe Rinde in Streifen von etwa 0.20 m Breite und 0.90 m Höhe entfernt unter sorgfältiger Schonung der saftreichen Basthaut und mit Belassung gleichbreiter unberührter Streifen zur Ermöglichung der Saftbewegung. Je nach der Stärke der Stämme werden zwei bis vier solcher Streifen angelegt. Dann folgt die Anbringung einer napfförmigen Vertiefung, der Grandel, am Fuße des Stammes durch Einschlagen eines besonderen Eisens (Abb. 1 b) mit einem kräftigen 2 bis 2 1/2 kg schweren Hammer (Abb. 1c). Die zum Aufsaugen des austretenden Balsams dienende Grandel schneidet ziemlich tief in den Stamm ein, wie der Längsschnitt Abb. 2 zeigt. Zur Vermehrung des Fassungsraumes wird unter Verwendung des Vorschlägers (Abb. 3) ein Zinkblechstreifen eingesetzt (s. Abb. 2), womit die Grandelöffnung fertig ist.

Oberhalb dieser Öffnung wird dann mit einer besonders geformten Axt, der Dechsel (Abb. 4 a), das Splintholz in der Tiefe von zwei bis drei Jahrringen angehauen (geplätzt), es wird eine Lachte angelegt (s. Abb. 2). Durch diese Verwundung werden die Harzgänge geöffnet, und es fließt bei warmer Witterung der austretende Balsam über die Lachte in die Grandelöffnung. Nach drei bis vier Tagen wird fast nur durch Frauen und Kinder der Balsam mit einem eisernen Löffel (Abb. 4 b) ausgeschöpft und in Eimern oder Holzgefäßen gesammelt. Ihr Inhalt wird in Fässer übergefüllt, die zur Kühlhaltung an schattigen Orten im Walde eingegraben werden. Das auf der Lachtenfläche durch Verdunstung des flüchtigen Öles sich ansetzende feste Harz wird mit dem Scharreisen (Abb. 4 c) in einen angesteckten Schurz abgekratzt und, weil minderwertig, getrennt aufbewahrt. Bei jedem Harzschöpfen wird nachgedechselt, d. h. es wird die Lachte nach oben etwa fingerbreit erweitert, worauf abermals Harzaustritt erfolgt. Der Harzfluß dauert von Mai bis September, er ist lebhafter bei heiterer und warmer als bei regnerischer und kalter Witterung.

[…]

Natürlich schädigt die Harzung das Stammholz, man bringt daher am besten die Grandeln an der ohnehin nicht genutzten Basis der Stämme an, auch werden nur alte Stämme geharzt, deren Abtrieb in den nächsten 5 Jahren beabsichtigt ist. Gesunde 80jährige Kiefern liefern 2 bis 3 kg Balsam und festes Harz; ein Hektar mit etwa 200 nutzbaren alten Stämmen liefert also durchschnittlich 5 dz; die Gesamtkosten für Löhne, Anschaffung und Unterhalt an Geräten, Fässern usw. bei mittleren Taglohnsätzen betragen etwa 30 M. für 1 dz. […].“

(Beitrag erschienen in: Der Tropenpflanzer. Zeitschift für tropische Landwirtschaft. 1918)

Methoden zur Harzgewinnung

- Zeschen/Röten

- senkrechtes Ritzen (wenig Ertrag)

- Grandlmethode

- Zapfbechermethode

- Choriner Verfahren

- Splettstößersche Fischgrätverfahren

- Reizmittelharzung

- Stimulationsharzung

- Flaschenharzung

Das Pechhauen

„Mit dem Pechhauen wird also verfahren: man pletzet erstlich die Fichten und thut in die Scheiben herum in die Schelfen 3, 4 oder 5 Schnitt, die ohngefehr I Spannen lang sein müssen, wann man starcke Bäume vor sich hat; dann welche nicht starck und ausgewachsen sind, die werden auch nicht so scharf angegriffen, und einer Hand breit voneinander zu stehen kommen.

Wann dann diese angeschnittene äussere Rinden oder Schelfen herunter ist geschälet worden, so fangt alsobald das Pech an durch das Holtz heraus zu dringen; dieses nehmen und schaben sie mit ihrem krummen Messerherunter, und fangen es in ihren hölzernen Kübeln sorgfältig auf.“

(Franz Phillip Florinus, 1702)

Die Harzindustrie im Südwesten von Frankreich

„[…]

Die Gewinnung des Harzes (Gemme) geschieht dadurch, dass man die Bäume verwundet. Im Februar wird an derjenigen Stelle des Stammes, an der die Verwundung, die „Carre“ (Quarre) angebracht werden soll mit einem scharfen Instrumente (Pousse, Barras- quite, Sarc, Sarcle à pela, Tafel 4, Fig. 10) die Rinde bis auf eine dünne Schicht entfernt. (On pare le pin.). Diejenige Seite des Baumes, an welcher die Rinde am meisten zerrissen ist, wird zuerst in Angriff genommen, es ist nach der Bezeichnung der Harzarbeiter der „Part brusque“. Diese Stelle befindet sich auf der, den herrschenden Winden entgegengesetzten Seite; da die West- und Südwest-Winde vorherrschen, so ist also der „Part brusque“ auf der Ost- oder Nordost-Seite des Baumes zu suchen.

In den ersten Tagen des Monates März schlägt der Arbeiter die „Carre“, indem er mit einer eigentümlich gebogenen Axt (Abchotte, Hapchott, Hachot) (Tafel 4, Fig. 2) einen 4 cm langen, 9 cm breiten und 1 cm dicken Span ausschneidet. Unter dieser Wunde macht er mit dem „Pousse-crampon“ (Pousse-lame) (Tafel 4, Fig. 7) und einem hölzernen Hammer (Maillet) (Tafel 4, Fig. 6) einen gebogenen Einschnitt, in welchen er einen Zinkblechstreifen, den „Crampon“ (Tafel 4, Fig. 4) einschlägt.

Zwischen diesem gebogenen und abwärts gerichteten „Crampon“ und einem etwas weiter unten eingeschlagenen Nagel, der „Pointe“ (Tafel 4, Fig. 4 P) wird ein irdener Topf (Tafel 4, Fig. 11) so eingeklemmt, dass er sich leicht entfernen und wieder einsetzen lässt.

Früher kannte man die Verwendung des Topfes zum Auffangen des Harzes nicht. Man machte an der Basis des Baumes eine Vertiefung in die Erde oder in den Fuss des Stammes und fing darin das Harz auf. Später befestigte man an dem Fusse des Stammes ein Rasenstück, dem man eine etwas hohle Form gab. Wenn dieses Rasenstück, das „Crot“ genannt wurde, mit Harz imprägniert war, so bildete es einen Behälter, aus dem das Harz ausgeschöpft werden konnte. Natürlich ging auf diese Weise viel Harz verloren und das gewonnene Harz war sehr unrein. Namentlich bei stürmischem Wetter steigerten sich die Verluste enorm, da sich der „Crot“ sehr leicht von dem vom Winde bewegten Baume loslöste und das Harz zwischen „Crot“ und Stamm in die Erde floss. Diese Einsammlungsweise ist deshalb fast nirgends mehr im Gebrauch; beinahe überall verwendet man jetzt den irdenen Topf. Das Verfahren wird nach dem Erfinder Hugues aus Tarnos bei Bayonne, der es im Jahre 1840 einzuführen versuchte, „procede Hugues“ genannt. Wie hartnäckig die Bewohner der Landes an ihren althergebrachten Gebräuchen festhalten, geht daraus hervor, dass es volle 20 Jahre brauchte, bis sich das Verfahren von Hugues, das doch in vielen Beziehungen unbestreitbare Vorteile bietet, Eingang verschaffte. Ganz frei von Nachteilen ist auch das Verfahren von Hugues nicht. Bei Regenwetter füllen sich die Töpfe sehr rasch mit Wasser und das frisch ausgeflossene, spezifisch leichtere Harz tritt alsdann über den Topf hinaus. Die Verdunstung von Terpentinöl ist auch bei diesem Verfahren nicht aufgehoben, man benutzt deshalb, um diesen beiden Übelständen abzuhelfen an einigen Orten eigentümlich konstruierte, mit einem Ausschnitt versehene Deckel, mit denen man die Töpfe verschliesst. Immerhin liefert das Hugues‘ sche Verfahren eine um ungefähr ein Drittel grössere Ausbeute als die Einsammlungsweise mit dem Crot; auch werden, da die Verunreinigungen geringer sind, bessere Preise für das Harz (Gemme) erzielt.

Ist die „carre“ angelegt, so wird vom März bis Mai alle acht Tage, vom Juni bis Ende August dreimal in 14 Tagen und vom September bis Mitte Oktober wieder alle acht Tage die Wunde nach oben vergrössert, indem der Arbeiter mit der Axt (Hachot) je ca. 1 — 2 cm ausschneidet. (Tafel 3 zeigt dieselbe Carre vor und nach dem Anschneiden.) Dieses Vergrössern der Wunde nach oben wird als „piquage“ bezeichnet. Das Harz tritt sofort nach dem Anschneiden aus und fliesst über die „Carre'“in den Topf. Um zu verhindern, dass das Harz sich auf der Wundfläche seitlich verbreitet, werden an den Seiten der „Carre‘ schräge Einschnitte gemacht, in die oft noch Holzspäne eingeklemmt werden Es sind dies die „Vires“. (Tafel 2 und 3). Das Harz fliesst mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 20—30 cm pro Stunde ab, gelangt aber nur zum Teil als dicke Flüssigkeit (gemme molle, Terpentin) in den Topf; ein anderer Teil trocknet auf dem Wege ein und bedeckt die „Carre“ mit einer gelblich-weissen Kruste, dem Barras oder Galipot. Alle 14 bis 20 Tage entleert der Arbeiter, der „Resinier“ oder die „Resiniere“ (es werden zum Einsammeln des Harzes häufig Weiber verwendet), den Topf in ein grösseres Sammelgefäss, die „Escouarte“. Mit einer kleinen Schaufel (Pelle, Curette) wird das Harz möglichst voll- ständig ausgekratzt und der leere Topf wieder zwischen „Crampon“ und „Pointe“ eingesetzt. Die Escouarte leert man in Fässer aus, die an verschiedenen Punkten des Waldes aufgestellt werden, oder in Gruben (Barcous), die mit Holz ausgeschlagen oder mit Ziegeln ausgemauert sind. Aus diesen Behältern gelangt das Harz dann direkt in die Destillerie. Zweimal in der Saison, im Juni und im November, wird das auf der Carre eingetrocknete Harz, der Barras oder Galipot, gesammelt. Man breitet am Fusse des Stammes ein Tuch aus und kratzt den Barras mit einem breiten, geschärften Eisenhaken, dem Barrasquit de barrasqua (Barrasquite) ab. (Tafel 4, Fig. 3). Ist die Saison zu Ende, so wird der Topf ausgehoben und umgestülpt neben den Baum auf die Erde gestellt.

Im nächsten Jahre im Februar beginnt der „Resinier“ seine Arbeit wieder mit dem „parement“ des Baumes; er entfernt die Rinde an derjenigen Stelle, an welcher die Wunde in diesem Jahre angelegt werden soll. Die diesjährige „Carre‘ bildet einfach die Verlängerung der vorjährigen. Im März macht daher der Arbeiter den ersten Einschnitt direkt als Fortsetzung der vorjährigen Carre und setzt Crampon, Pointe und Topf entsprechend hinauf. In dieser Weise verlängert man jedes Jahr die Wunde nach oben. Hat die „Carre“ eine gewisse Höhe erreicht, so kann der Arbeiter das „Piquage* nicht mehr vom Boden aus besorgen; er bedient sich dann einer Leiter, der „Tchanque“ oder „Pitey“ (Fig. 1) oder des Hapchott à echelons. (Tafel 4, Fig.5.) Das Hapchott à echelons kann er entweder als Leiter benutzen und mit der Axt die Einschnitte machen (Tafel 5), oder damit, da es oben mit einem breiten scharfen Eisenhaken versehen ist, direct das Piquage vornehmen. Fig. 2

Die „Resiniers“ haben in der Benutzung ihrer primitiven Leitern eine solche Geschicklichkeit, dass Bory de Saint Vincent die Harzarbeiter aus Marensin, dem Gebiete, wo die Kultur der Seestrandkiefer am ältesten ist, direkt als Vierhänder bezeichnete. Diese Behauptung gab Reveil die Veranlassung, der Sache nachzuforschen, und er fand, dass die Bezeichnung von Bory de Saint- Vincent zwar nicht ganz zutreifend ist, dass sie immerhin eine gewisse Berechtigung besitzt. Die Nachforschungen Keveils ergaben nämlich, dass die Landescot (Bewohner der Landes) eine auffallende Beweglichkeit der grossen Zehe besitzen und dass diese von den übrigen Zehen abnorm weit entfernt ist. Es erklärt sich dies sehr einfach dadurch, dass die Harzarbeiter von Jugend an mit nackten Füssen auf den Leitern herumklettem und in dem weichen Sande überhaupt fortwährend barfuss gehen. Man behauptet, dass ein richtiger Landescot nur einmal in seinem Leben Schuhe anzieht, bei seiner Hochzeit. Und man sagt ihm nach, dass er seine Schuhe erst kurz vor der Kirchenthür an die Füsse streift und sie schleunigst nach dem Verlassen der Kirche wieder auszieht. Um bei hoch gelegenen Verwundungen den Topf zum Entleeren herunter zu nehmen, bedient man sich eines langen Stockes, an dem ein gebogener Blechstreifen befestigt ist, des „Attrape-pot“. (Tafel 4, Fig. 9.)

In den Staatswaldungen, die verpachtet werden, bestehen bestimmte und strenge Vorschriften, wie hoch in jedem Jahre die „Carre“ geführt werden darf. Über diese Masse hinauszugehen, aber auch unter denselben zu bleiben wird bestraft. […]

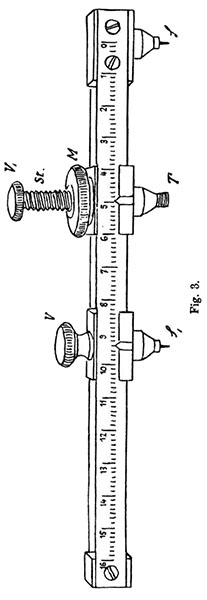

Für die Breite der Verwundung wird für den Anfang der Ausbeutung 9 cm, für das Ende des dritten Jahres 8 cm und für dieTiefe höchstens 1 cm (mit von Wundrand zu Wundrand gespannter Schnur gemessen) vorgeschrieben. Da die Harzarbeiter, deren Lohn von der Menge des eingesammelten Harzes abhängt, leicht in Versuchung geraten, die Ausbeuten durch Überschreiten der gesetzlichen Dimensionen der Verwundungen zu vergrössern, wird eine ausserordentlich strenge Kontrolle ausgeübt. Um die Grösse der Verwundungen rasch nachzumessen, hat Demorlaine, garde general des Eaux et forets, im Jahre 1898 ein Instrument, das „Quarrimetre“ (Fig. 3) konstruiert, das eine leichte und genaue Kontrolle ermöglicht. Die Handhabung des Instrumentes ist sehr einfach. Man setzt die feste Spitze S und die bewegliche Spitze S* auf die Wundränder und erhält so die Breite der „Carre“. Bewegt man den Schieber M in die Mitte und schraubt an der Schraube T, bis T auf dem Grund der Verwundung anstösst, so kann man an der Stange St, welche eine Einteilung trägt, die Tiefe der „Carre“ ablesen.

Gewöhnlich setzt man die erste Verwundung nicht fünf Jahre lang nach oben fort, sondern nur drei bis vier Jahre. Nach diesem Zeiträume lässt man den Baum zwei bis drei Jahre ruhen und legt dann eine neue Verwundung an. Von da an wird nun jede Carre vier bis fünf Jahre lang ausgebeutet.

Die zweite „Carre“ wird rechts von der ersten angebracht, so dass sie von derselben um ein Drittel des Baumumfanges entfernt ist. Die dritte Verwundung wird zwischen der ersten und zweiten angelegt, auf dem breiteren Teile des Baumumfanges, den die Harzarbeiter als „Dos“ bezeichnen.

Besitzt ein Baum drei vollendete Verwundungen, ist er also, die zwei- bis dreijährige Ruhepause nicht mitgerechnet, 11 bis 13 Jahre auf Harz ausgebeutet worden, so nennt man ihn „Pin de marque“, es sind Bäume, die nun als Holz verwertet werden könnten.

Meist wird aber die Harzgewinnung noch weiter getrieben. Es wird eine vierte Verwundung angelegt zwischen der ersten und zweiten auf derjenigen Partie des Stammes, die den Namen „Teneuille“ trägt. Die fünfte Carre kommt zwischen die erste und dritte, die sechste zwischen die zweite und dritte zu liegen, und die siebente und die achte Carre werden auf den zwischen den ersten und vierten und zweiten und vierten frei gebliebenen Partien (quintes de la teneuille) angebracht. Soll nach der achten Verwundung, also nachdem der Baum über 30 Jahre lang Harz geliefert hat, die Produktion noch fortgesetzt werden, so werden die nachfolgenden „Carres“ auf denjenigen Teilen, welche die früheren Verwundungen von einander trennen, den „Ourlets“ gemacht.

Die eben beschriebene Art der Harzgewinnung, welche darauf hinzielt, den Baum möglichst lange ertragsfähig zu halten, heisst „gemmage ä vie“; sie wird in erster Linie auf die eingangs erwähnten „Pins de place“ angewendet.

Will man die Harzproduktion forcieren und in kurzer Zeit möglichst viel Harz gewinnen, so hält man sich nicht an das beschriebene Verfahren, sondern legt gleichzeitig mehrere Verwundungen an. Da der Baum darunter leidet, nennt man diese Art der Ausbeutung: gemmage à mort oder à pin perdu. Man betreibt das gemmage à mort bei denjenigen Bäumen, die zur Auslichtung bestimmt sind, sobald sie einen Umfang von 40 bis 50 cm haben, und überhaupt an solchen Bäumen, die aus irgend einem Grunde geschlagen werden sollen.

Der Ertrag an Harz (Gemme raolle und Barras) wechselt je nach den Vegetationsbedingungen in ziemlich erheblichen Grenzen. Im Durchschnitt darf man annehmen, dass pro Verwundung 1,5 – 2 kg gewonnen werden können. Nach Angaben, die ich dem Brigadier Ladouceur, der mir bei meiner Wanderung durch die Wälder bei Arcachon ein treuer Führer war, verdanke, liefern Bäume von 110 cm und mehr Umfang, unter Ausbeutung einer einzigen Verwundung pro Saison und Baum:

bei dichten Waldbeständen 2,0 kg Harz (Gemme und Barras)

bei mittleren Waldbeständen 2,5 kg Harz

bei dünnen Waldbeständen 2,7 kg Harz

[…]

Während sich auf den Besitzer das landläufige Sprichwort: „Qui a pin a pain“ anwenden lässt, trifft es in weit geringerem Masse zu für den Arbeiter, Für diesen ist die Harzgewinnung eine ziemlich mühsame Thätigkeit und nur für ganz geübte Leute ist sie eine lohnende Beschäftigung. Der Lohn des Harzarbeiters besteht meistens in der Hälfte des Erlöses beim Verkauf des Harzes an die Destillerie. Ein geschickter „Rèsinier“ vermag im Tag das „Piquage“ von ca. 2500 Verwundungen zu besorgen; da er in der Hochsaison das Piquage innerhalb 14 Tagen dreimal vornehmen und daneben noch andere Arbeiten verrichten muss, so kann er einen Wald bedienen, den er, in drei Tagen zu durchgehen vermag. Es ist ihm also möglich, ungefähr 7000 bis 8000 Verwundungen zu unterhalten. Unter diesen Umständen erntet er in der Zeit von acht Monaten ca. 30 Fässer (barriques chalosses) à 340l Harz. Die Destillerie bezahlt im Durchschnitt 42 Francs für das Fass von 340l davon bekommt der Arbeiter die Hälfte, so dass er in den acht Monaten 600 bis 700 Franken verdient.

Die Pignadas sind zahlreichen Schädigungen ausgesetzt. Eine der gefürchtesten Krankheiten, von denen die Seestrandkiefer betroffen werden kann, wird in der Gascogne als „mortalité oder „sêche* (sequée, maladie du rond) bezeichnet. Die Nadeln der von dieser Krankheit befallenen Bäume werden gelb und fallen zum grössten Teile ab, der Harzfluss hört auf und die Rinde löst sich in grossen Stücken ab. Innerhalb acht Tagen kann die Krankheit einen kräftigen Baum zum Absterben bringen. Aber auch die Umgebung wird von dem Übel ergriffen. Von Baum zu Baum teilt sich die Krankheit mit und selbst das Gras und das Gestrüpp stirbt an den infizierten Stellen ab. Man glaubte lange Zeit, dass diese Krankheit auf Feuerstellen, wie Kohlenmeilern u.s.w. zurückzuführen sei, dass der erhitzte Sand im stande sei, die Wurzeln der zunächst stehenden Bäume abzutöten. Für diese Annahme sprach, dass in der That die Krankheit sehr häufig in unmittelbarer Nähe von Kohlenmeilern auftritt. Dagegen kann mit dieser Erklärung nicht in Übereinstimmung gebracht werden, dass sich die „mortalité“, wenn nicht Gegenmassregeln ergriffen werden, über ausgedehnte Gebiete erstreckt. Eingehende Untersuchungen haben erwiesen, dass ein Pilz, Rhizina unduluta, der besonders an alten Brandstätten auftritt, die Ursache der „mortalité“ ist. Das Mycel dieses Pilzes wuchert unterirdisch, peripherisch von Wurzel zu Wurzel und tötet die befallenen Pflanzen ab. Bevor sie die Ursache der Krankheit kannten, haben die Pignadars gewusst, das richtige Bekämpfungsmittel zu benutzen. Man gräbt um das befallene Gebiet, 8 bis 10 m von den äussersten kranken Bäumen entfernt, einen 25 cm breiten und 60 cm tiefen Graben, indem man sorgfältig darauf achtet, dass der ausgehobene Sand innerhalb der Abgrenzung aufgeworfen wird. In neuerer Zeit wird empfohlen, den Graben und das angrenzende Terrain mit einer 10prozentigen Kupfersulfatlösung zu begiessen.

Wenn auch der schädlichste, so ist die Rhizina undulata nicht der einzige pflanzliche Parasit, der in den Kiefernwaldungen vorkommt. […]

Aber auch gegen eine grosse Zahl schädlicher Insekten hat der Pignadar anzukämpfen. […]

Ganz enormen Schaden richten die Waldbrände an. […]

Als Ursachen der Brände sind zu betrachten das Rauchen im Walde, das Abbrennen des Haidekrautes, Unvorsichtigkeit der Köhler, Brandstiftung, Blitzschlag und die Lokomotiven der Eisenbahnen. Um den Waldbränden vorzubeugen, sind in den Wäldern Rauchverbote angebracht, die Köhler haben sich gesetzlichen Vorschriften zu fügen, und die Eisenbahnen sind gehalten, ihr Tracé durch eine vegetationslose Schutzzone von dem Walde abzugrenzen und während der trockenen Jahreszeit in gewissen Entfernungen Wächter aufzustellen. Der Staat hat ferner seine Forsthäuser, welche Werkzeuge zur Bekämpfung des Feuers, wie Äxte (Volants), breite Harken (Daillots) und Rechen (Rateaux) enthalten, zum grossen Teil telephonisch untereinander verbunden, damit jederzeit sofort alarmiert werden kann. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, durchzieht man die Wälder mit von Gestrüpp freigehaltenen 10 — 20 m breiten Streifen (gardes feu) oder man unterbricht die Kiefernwaldung durch Gehölze von Laubbäumen. Ist ein Waldbrand ausgebrochen, so sucht man ihn, wenn er nicht niederzukämpfen ist, durch Abholzen und Anlegen von Gräben zu begrenzen oder durch ein sorgfaltig, geleitetes Gegenfeuer am Weitergreifen zu verhindern.

Das Harz von Pinus maritima wird in den Produktionsgebieten selbst, von Destillerien hauptsächlich auf Terpentin (pâtes de térébenthine), Terpentinöl und Colophonium verarbeitet.

Der Terpentin wird durch Reinigung des weichen, dickflüssigen Harzes (Gemme molle) dargestellt, indem man es in Kesseln erhitzt, absetzen lässt und coliert. Man erhält so die pâte de térébenthine a la chaudiere. Die Reinigung wird auch in der Weise vorgenommen, dass man das weiche Harz in Kisten giesst, deren Böden mit kleinen Löchern versehen sind. Setzt man diese Kisten der Sonnenwärme aus, so fliesst der flüssig gewordene Terpentin durch die Löcher ab, während die Verunreinigungen in der Kiste zurückbleiben. Der so dargestellte Terpentin heisst Pâte de térébenthine au soleil. Die geschätzteste Sorte ist die Pâte de térébenthine dite de Venise, man gewinnt sie dadurch, dass man mit Harz gefüllte Fässer der Sonne aussetzt und den zwischen den Fugen durchsickernden Terpentin sammelt.

Alle diese Terpentine werden in ganz unbedeutenden Mengen hergestellt. Die Hauptmenge des Harzes wird auf Terpentinöl und Colophonium verarbeitet. Das Harz wird aus den Fässern, in denen es aus dem Walde in die Destillerie gebracht worden ist, in gemauerte Cisternen entleert, die sich der Feuersgefahr wegen gewöhnlich in einiger Entfernung von der Fabrik befinden. Um das Harz vollständig aus den Fässern zu gewinnen, werden sie mit Dampf ausgeblasen. Aus den Cisternen gelangt das Harz in grosse kupferne Kessel, wird dort mit Barras gemischt (50 kg auf ein Fass „Gemme molle“) und auf freiem Feuer auf eine Temperatur von 100—130° gebracht. Ist der Kesselinhalt dünnflüssig, so wird gehörig umgerührt, dann entfernt man das Feuer und lässt einige Standen ruhig stehen. Der beigemengte Sand setzt sich ab, die obenauf schwimmenden Verunreinigungen wie Holzspäne und Rindenteile entfernt man mit einer Schaumkelle und das auf diese Weise geklärte Harz lässt man in die Destillierblase ab. Da diese Reinigung immer mit Verlusten an Terpentinöl verknüpft ist, nimmt man sie in einigen Fabriken in geschlossenen, mit Rührwerk versehenen Kesseln vor.

Die Destillation wird in kupfernen, mit Kühlschlange verbundenen Blasen vorgenommen. Früher destillierte man auf freiem Feuer und ohne dem Destillationsgute Wasser zuzusetzen; jetzt wird entweder über freiem Feuer oder mit Dampfheizung destilliert, stets wird aber zu dem Blasen-Inhalte während der Destillation heisses Wasser gegeben oder mit einer Dampfschlange Dampf durchgeblasen. Die Ausbeuten an Terpentinöl werden dadurch erheblich gesteigert. […]

Das Destillat wird in Florentinerflaschen aufgefangen und bevor es zum Versand kommt in irdenen Gefässen von 300l Inhalt 2 bis 5 Tage stehen gelassen. Zum Versand wird das Terpentinöl in Fässer abgefüllt, die inwendig mit einem Gelatineüberzug ver- sehen sind.

Der Rückstand in der Destillationsblase ist das Colophonium; es wild noch flüssig durch einen Hahn abgelassen, durch mehrere Metalldrahtnetze filtriert und gelangt in Gruben oder direkt in Fässer, wo es erstarrt. Je nach der Saison ist das Colophonium heller oder dunkler gefärbt; im Frühling ist es hellgelb und die Färbung nimmt durch den Sommer gegen den Herbst hin zu. Die Destillateure bezeichnen nur das helle Produkt als „Colophanes“ die dunkleren Produkte tragen den Namen „Brais“. Das Colophonium wird häufig auf sogen, gelbes Harz (Résine jaune) verarbeitet, indem man ihm, wenn es noch flüssig ist, unter tüchtigem Umrühren 10 pCt. Wasser beimischt. Das dunkelgefärbte Colophonium wird zum grössten Teil in den „Landes“ selbst, zur Darstellung von Harzöl (Huiles pyrogénées) verwendet. Es wird zu diesem Zweck mit 1 – 2 pCt. Kalk der trockenen Destillation unterworfen.

Die Rückstände, die in den Kesseln und Destillierblasen bei der Terpentinölbereitung zurückbleiben, die Rückstände auf den Drahtfiltern oder die Strohgeflechte, die an vielen Orten zur Filtration dienen, werden auf Pech verarbeitet. Man füllt die Rückstände in einen gemauerten, unten mit einem Abflussrohr versehenen Ofen und zündet den Inhalt von oben an, indem man dafür sorgt, dass von unten kein Luftzutritt stattfindet. Das resultierende Pech wird entweder als solches verwertet oder es wird daraus eine minderwertige Qualität Terpentinöl und „Brai sec“ gewonnen. […]“

(von A. Oesterle-Bern in Berichte der Deutschen Pharmaceutischen Gesellschaft. 1901)

Fachbegriffe

auspecheln

auspichen

Baumsaft = Baumharz

einsotten

Harzlachten = Kerben, die in den Baumgeritzt werden; Tropfrinnen

Harzung

Kolophonium

Pech = wird aus dem Harz hergestellt

Pecherhof

Pechhütte

Pechlerei = Harzgewinnung

Pechlerstift

Pechlerzunft

pichen

Röten/Zeschen

Schöpfen = Leeren der Harztöpfchen

Siedepech

Stänker

Stimpler/Stümpler = Raubpechler

Terpentinöl

weitere Informationen zur Pechlerei

Meistens wurde bestimmte Gebiete an die Pechler verpachtet. Das Pecheln wurde von Männern, Frauen und auch Kindern ausgeführt.

Die Pechbauern bearbeiteten ihre eigenen Bäume; die Pachtpechler hingegen arbeiteten von April bis September als Saisonarbeiter in fremden Wäldern.

Das Pechlermandat von 1763

Im Pechlermandat wurden Alter und Umfang der Bäume festeglegt, die ‚gepechelten‘ werden durften. Außerdem gab es eine genaue Vorschreibung, mit welcher Art Pechhäkel gearbeitet werden musste.

Bücher

- Harz und Harzgewinnung von Max Bottler, 1907 Hannover, M. Jänecke Verlag